2024年5月31日に公布された改正育児・介護休業法は、2025年4月1日と10月1日の二段階で施行されます。この改正は、男女労働者の仕事と育児・介護の両立支援、共働き・共育ての推進、柔軟な働き方の支援、そして介護離職の防止を目的としています。 これまでの法改正が主に男性の育児休業取得促進に重点を置いていたのに対し、今回の改正は育児に加え介護に関する内容も多く含まれているのが特徴です。企業は就業規則の変更だけでなく、社内規程の見直しや従業員への周知・研修など、実務に影響の大きい改正点について計画的に対応を進める必要があります。

2025年4月1日施行の改正

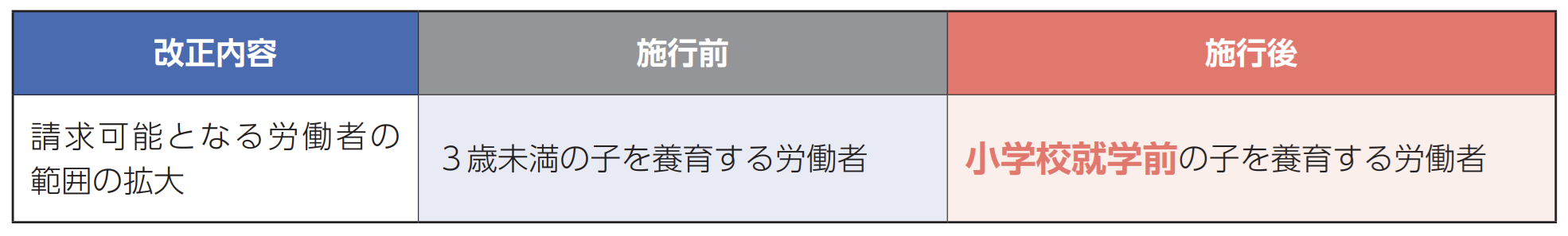

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務)

対象となる労働者が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されます。

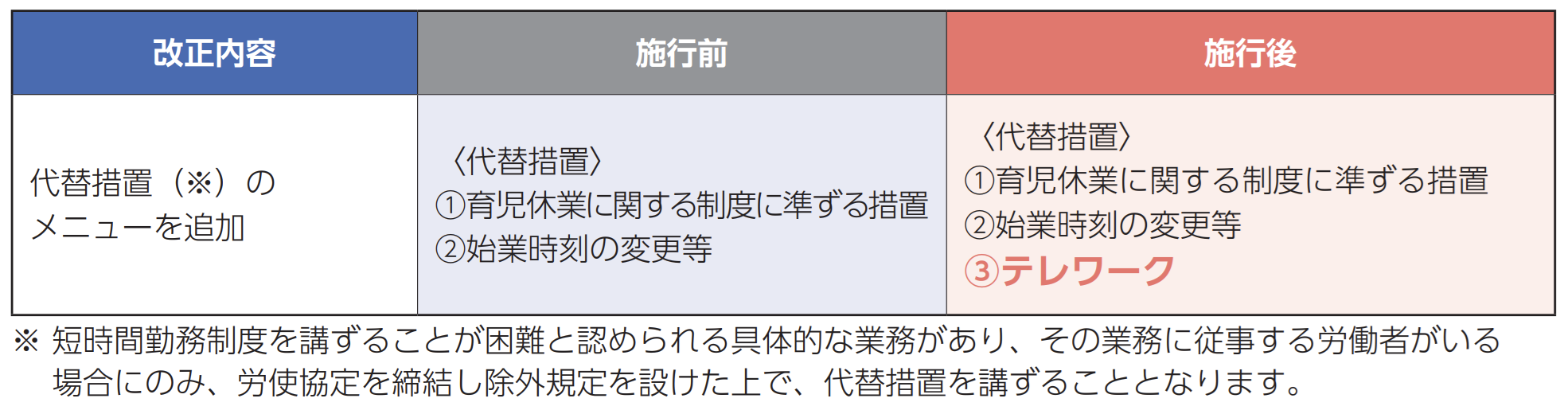

3歳未満の子を養育する労働者向けの制度として短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加

短時間勤務が困難な業務について、代替措置の選択肢にテレワークが加わります。

育児のためのテレワーク導入(努力義務)

事業主は、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、必要な措置を講じることが努力義務となります。

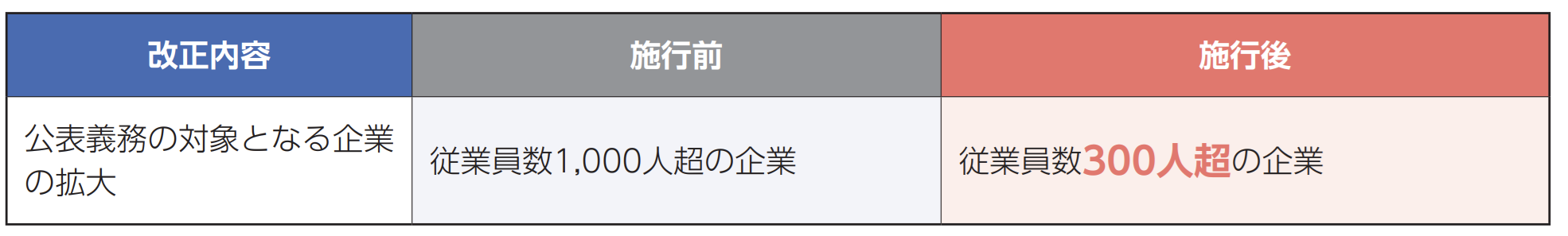

育児休業取得状況の公表義務の適用拡大(義務)

男性の育児休業等取得状況の公表義務の対象が、常時雇用する労働者1,000人超の企業から300人超の企業に拡大されます。

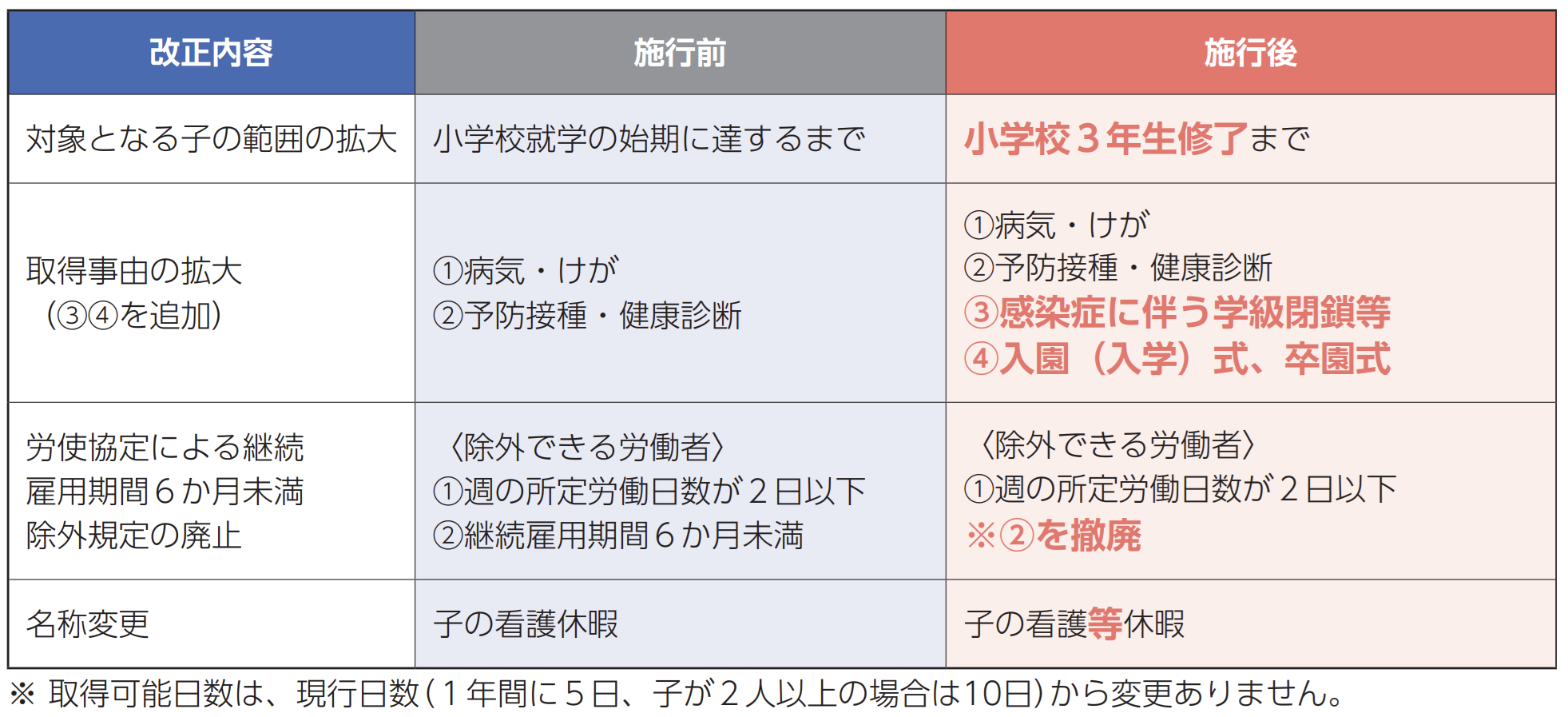

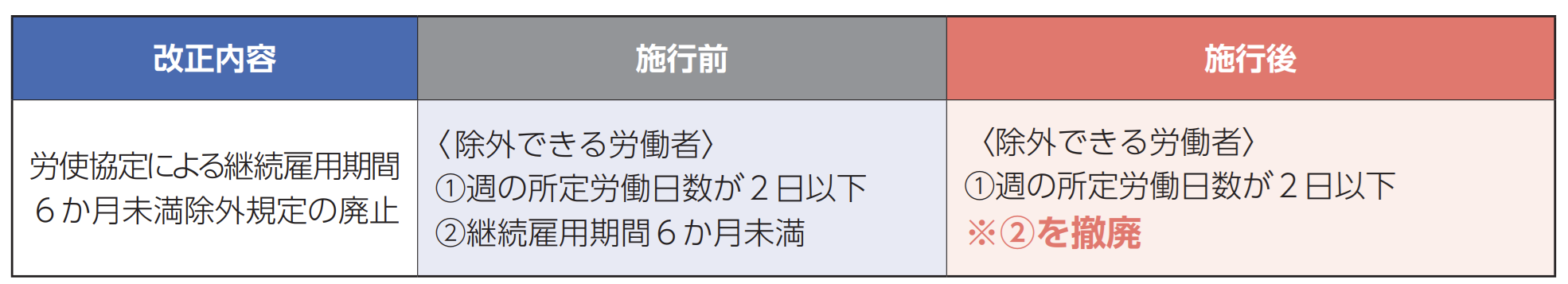

介護休暇を取得できる労働者の拡大

労使協定による適用除外の範囲から「勤続6か月未満の労働者」が削除されます。

介護離職防止のための雇用環境整備(義務)

事業主は、労働者が介護休業や「仕事と介護の両立支援制度」を円滑に申し出・利用できるよう、以下のいずれか(複数推奨)の措置を講じることが義務付けられます。

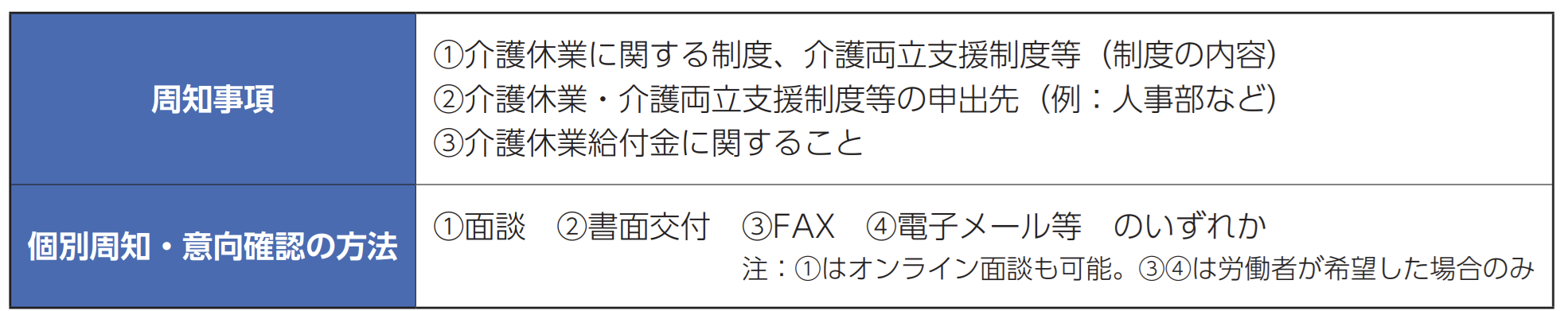

介護離職防止のための個別の周知・意向確認(義務)

対象家族の介護が必要になったと申し出た労働者に対し、介護休業や両立支援制度について個別に周知し、取得・利用の意向を確認することが義務付けられます。

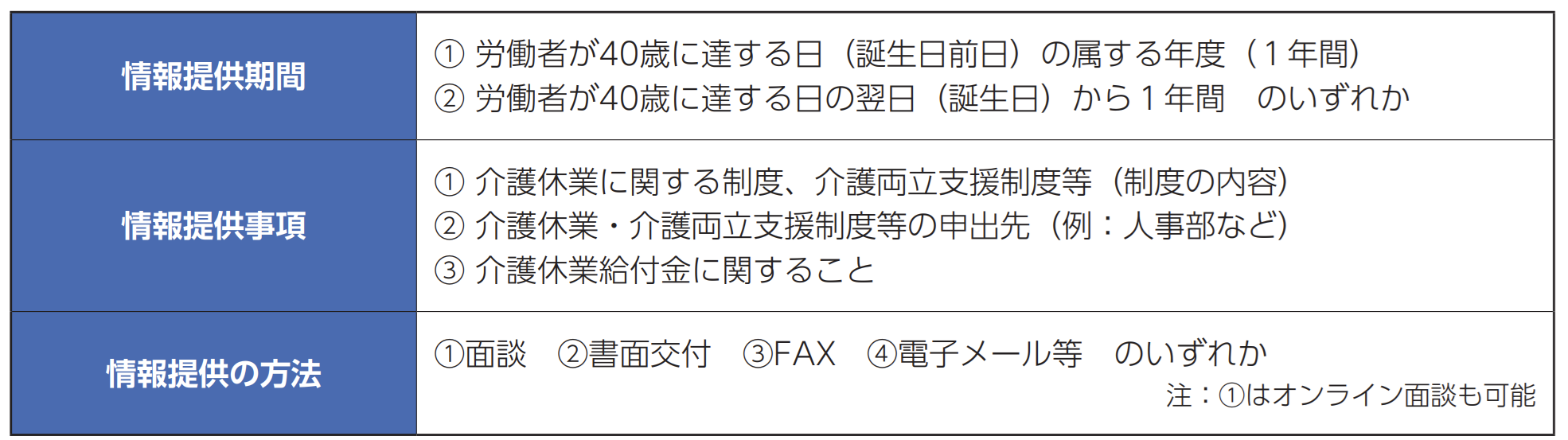

仕事と介護の両立支援に関する早期の情報提供(義務)

労働者が40歳に達する年度に、介護休業や両立支援制度に関する情報を提供することが義務付けられます。

介護のためのテレワーク導入(努力義務)

事業主は、要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、必要な措置を講じることが努力義務となります。

2025年10月1日施行の改正

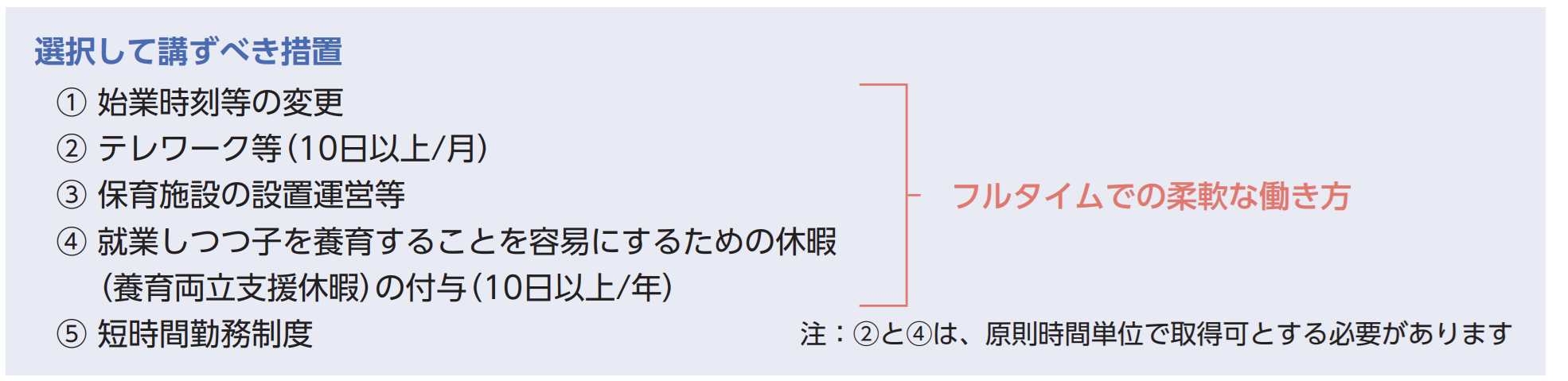

育児期(3歳以降)の柔軟な働き方を実現するための措置の導入(義務)

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のため、事業主は以下の5つの選択肢から2つ以上を導入し、労働者がその中から1つを選択して利用できるようにすることが義務付けられます。

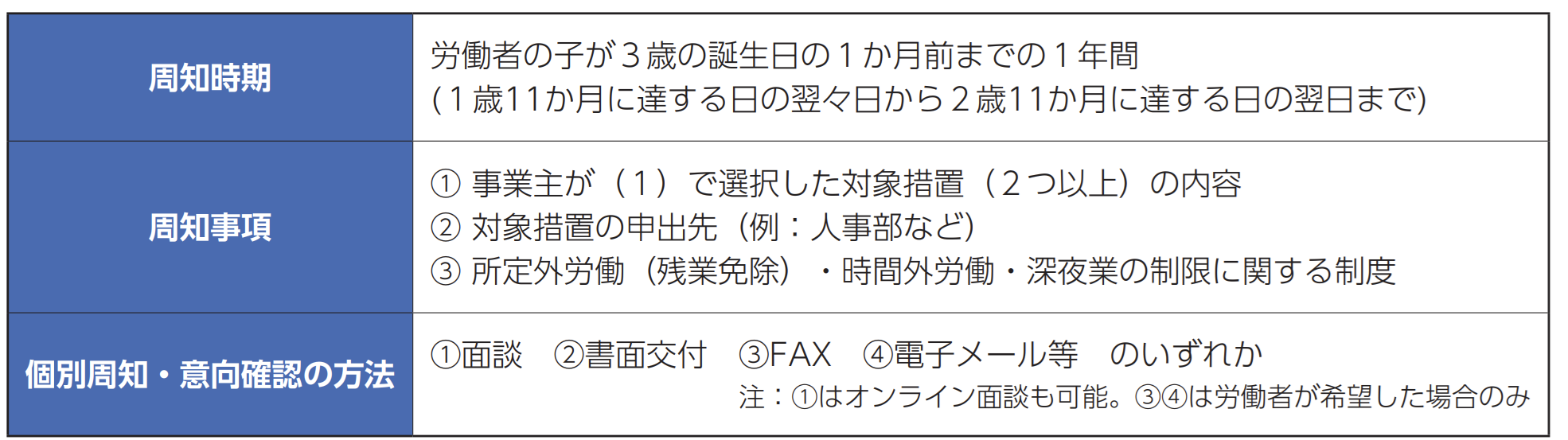

柔軟な働き方を実現するための措置に関する個別の周知・意向確認(義務)

子が3歳になる前の適切な時期に、3歳未満の子を養育する労働者に対し、導入した柔軟な働き方の措置について個別に周知し、意向確認を行うことが義務付けられます。

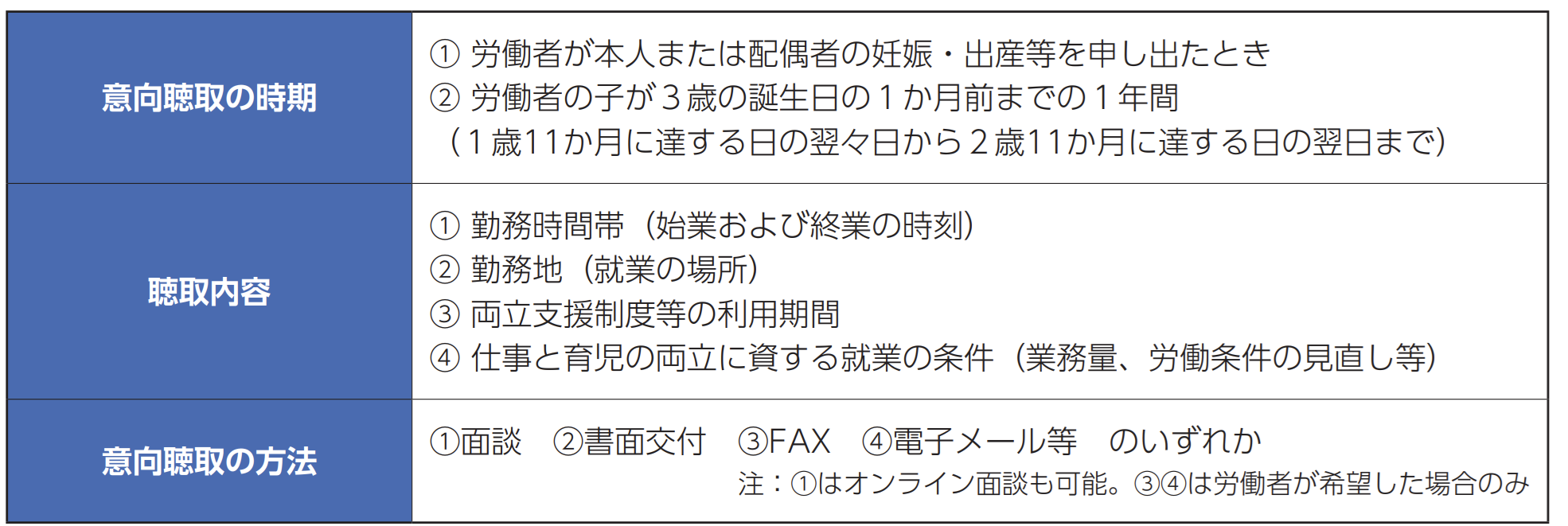

就業条件等の個別の意向聴取と配慮(義務)

労働者本人または配偶者の妊娠・出産等の申出時と、子が3歳になる前の適切な時期に、勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間などについて労働者の意向を個別に聴取し、配慮することが義務付けられます。

改正により求められる企業の対応

法違反について

事業主が改正法で定められた措置義務に違反した場合、厚生労働大臣による是正勧告の対象となり、勧告に従わない場合は企業名が公表される可能性があります。

まとめ

今回の法改正は、仕事と育児・介護の両立支援をさらに進めるための重要な一歩です。特に、育児では3歳以降の柔軟な働き方の選択肢が増え、介護では離職防止に向けた企業の積極的な関与が求められます。企業は就業規則の変更、制度導入、周知体制の構築、社内風土の醸成など、多岐にわたる対応を計画的に進めることで、労働者が安心して働ける環境を整備し、人材確保や企業の持続的な成長につなげることが期待されます。